無職だけど貯金が尽きたらどうしよう

今は働ける状態じゃないけど、何か国の支援ってあるのかな?

退職や離職を経験したとき、まず頭をよぎるのがお金の不安ではないでしょうか。

実は、日本には無職の人でも条件を満たせば受け取れる給付金制度が数多く存在しています。

しかも、制度をうまく組み合わせることで、合計100万円以上の給付を受け取ることも可能です。

ただし――

支給される制度にはそれぞれ複雑な条件や申請手続きがあり、「知っていないと損をする」仕組みになっています。

しかも、それらを一つひとつ自分で調べて、条件を確認し、期限内に申請するのは想像以上に大変。

そんなときに頼りになるのが、**「転職×退職のサポート窓口」**です。

ここでは、退職後に受け取れる給付金の相談から、面倒な手続きの代行までサポートしてくれます。

「給付金って、自分にも当てはまる?」「どうやって申請するの?」と迷ったら、まずは気軽に無料相談をしてみると安心です。

無職でも100万円の給付金をもらえるって本当?

結論、無職でも100万円相当の給付金を受け取ることは現実的に可能です。

ただし、これはひとつの制度からポンと受け取れるという話ではありません。複数の支援制度を条件に応じて組み合わせることで、トータル100万円以上になるケースが多いのです。

じゃあ、自分の状況に合わせて、うまく色んな制度を使えばいいってこと?

そのとおり!制度ごとに目的も条件も違うから、自分に合ったものを選ぶのがポイントだよ

厚生労働省や各自治体の公式サイト、ハローワーク窓口などでも最新情報は公開されていますが、正直なところ情報は散らばっていて分かりにくいのが現実です。

この記事では、そういったバラバラな情報をひとつにまとめ、あなたが今すぐ確認すべき制度や条件を分かりやすく整理して紹介していきます。

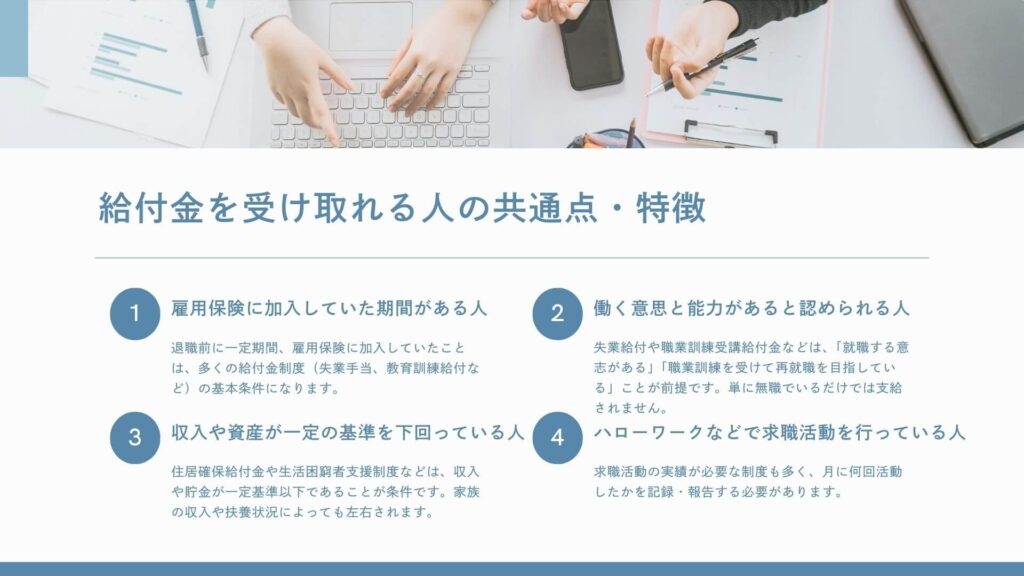

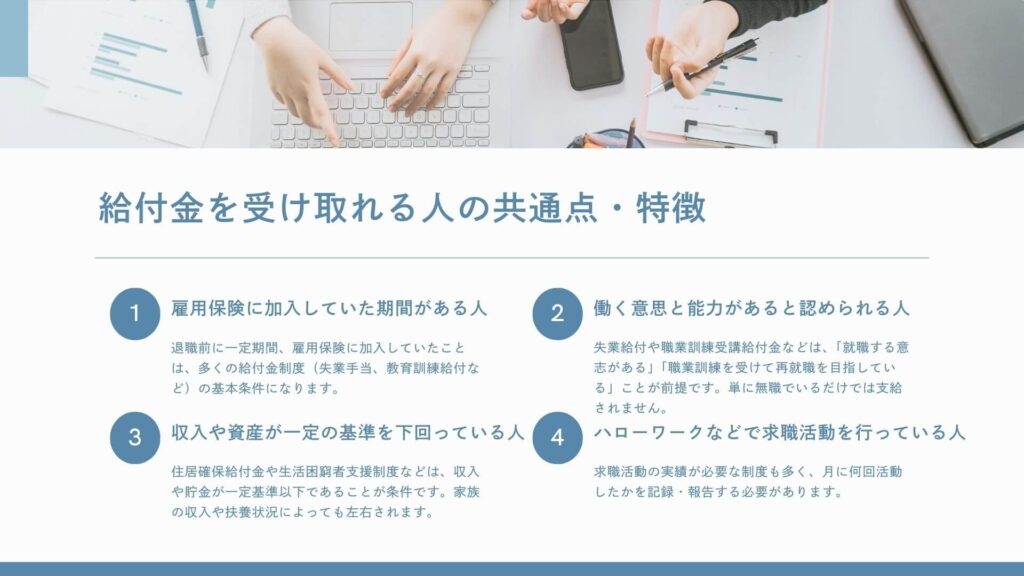

受け取れる人の共通点とは?対象になる人・ならない人の違い

給付金制度は、申請すれば必ずもらえるというものではありません。

対象になる人には共通する条件や状況があります。逆に、制度の条件を満たしていない場合、申請しても受け取れないケースもあるため注意が必要です。

では、どんな人が「対象」として認められやすいのでしょうか。

条件って厳しいの?なんか自分じゃ無理な気がする…

そう思い込んでしまうのが一番もったいないよ。まずは簡単な“共通点”をチェックして、自分が当てはまるかどうか確認してみよう

まず、多くの給付金制度に共通する“対象者の特徴”は以下のとおりです。

「自分が対象かどうか分からない…」という場合でも、ハローワークや自治体の窓口に相談すれば具体的に案内してくれます。

「申請しなければ受け取れない」制度ばかりなので、迷っているならまず動くのが大切です。

実際にもらえる給付金の内訳と金額シミュレーション

ここでは、2025年時点で活用可能な給付金制度の内訳とそれぞれの支給額のモデルケースを紹介します。

制度はひとつずつ申請する必要がありますが、条件を満たしていれば複数を併用することが可能です。

以下に、具体的なモデルケースを3つご紹介します。

\最大300万円の給付金を受給可能!/

転職×退職サポートの窓口がおすすめ!

無職でも100万円もらえる可能性がある給付金制度一覧

ここからは、実際にどんな給付金制度があるのかを制度ごとにわかりやすく解説していきます。

制度ごとに目的や対象者が異なるため、「どの制度が自分に当てはまるのか?」を判断しながら読んでいただくと、申請に進みやすくなります。

主要給付制度まとめ表

こちらは、主要な給付制度をまとめた表になります。それぞれについて次項以降、詳しく解説します。

| 制度名 | 最大支給額(目安) | 制度趣旨 | 主な受給条件 |

|---|---|---|---|

| 失業給付金(失業手当) | 約60万円(90日分) | 離職後の生活支援 | 雇用保険に1年以上加入・就職の意思がある |

| 傷病手当金 | 約90万円(4ヶ月相当) | 病気・けがによる就労不能時の所得補償 | 健康保険加入・連続3日以上の欠勤 |

| 職業訓練受講給付金 | 月10万円+交通費(最大6ヶ月) | 就職支援と生活費補助 | 雇用保険非加入・収入制限・訓練受講 |

| 生活困窮者支援制度 | 内容により異なる(例:家計相談、食料支援等) | 就労や生活再建支援 | 収入や資産が一定以下・生活に困窮している |

| 住居確保給付金 | 月5〜7万円(最大9ヶ月) | 家賃補助による住居維持支援 | 離職・収入減少・求職活動中・収入制限あり |

| 教育訓練給付金 | 一般:10万円/専門:最大112万円 | 資格取得等の学習支援 | 雇用保険の加入歴あり・対象講座の受講修了 |

| 広域求職活動費 | 実費支給(交通費・宿泊費) | 地方の就職活動支援 | ハローワーク紹介・距離条件あり |

| 特例一時金 | 数万円〜10万円程度 | 特例対応の臨時支援金 | 対象業種や状況による(災害・不況等) |

| 高年齢求職者給付金 | 5万円〜30万円(年齢・就業歴による) | 65歳以上の離職者支援 | 雇用保険加入者・高年齢者・求職登録あり |

| 介護休業給付金 | 月収の67%(最長93日) | 介護と仕事の両立支援 | 雇用保険加入・家族の介護休業取得者 |

| 育児休業給付金 | 月収の67%(最長1年半) | 子育てと仕事の両立支援 | 雇用保険加入・育児休業取得者 |

| 求職者支援資金融資制度 | 月15万円(最長6ヶ月)※貸付 | 職業訓練中の生活費貸付 | 無収入または低収入・職業訓練受講者 |

失業給付金(失業手当)

「仕事を辞めたあと、最初に思い浮かぶ支援制度」と言っても過言ではないのが、この**失業給付金(正式には雇用保険の「基本手当」)**です。

この制度は、働く意思と能力があるにもかかわらず、離職して職に就いていない人に対して、一定期間生活費の一部を補う目的で支給されるものです。

主に、会社員や契約社員、派遣社員などで雇用保険に加入していた人が対象になります。

失業給付金(失業手当)を詳しくみる

▶受給条件(代表的なもの)

・雇用保険に原則1年以上加入していた

・ハローワークで「求職の申し込み」をしている

・病気や育児などの理由で、すぐに働けない状態でないこと

※会社都合退職なら加入期間が6ヶ月でも対象になる場合あり。

▶支給額と期間

・支給額は、在職時の給与によって変わりますが、日額2,000円〜8,000円前後が目安。

・支給期間は自己都合なら90日、会社都合なら最大330日までです(年齢や勤続年数により異なります)。

▶申請方法と必要書類

・申請はハローワークで行います。

・必要書類は、

離職票(退職時に会社からもらう)

本人確認書類(マイナンバーカードなど)

印鑑、通帳など

・初回認定から支給までは約1ヶ月半程度かかります。

▶注意点

・アルバイトや副業の収入は報告義務あり。隠すと不正受給扱いになる可能性。

退職したら、**なるべく早くハローワークに行くことが重要!**申請が遅れると、その分給付も遅れます。

傷病手当金

突然の病気やけがで就労できなくなってしまった…。そんな時に頼れるのが、傷病手当金です。

これは、「療養のために仕事を休まざるを得ない被保険者」に対して、給与の一部を補償する制度です。

雇用保険ではなく、健康保険に加入している人が対象となります。

傷病手当金を詳しくみる

▶受給条件(代表的なもの)

・健康保険に加入している(退職後でも継続加入していれば対象)

・業務外の病気やケガで連続3日以上休み、4日目以降も就労不能

・働けないことを証明する医師の診断書が必要

▶支給額と支給期間

・支給額は、**過去12ヶ月の給与の約2/3(標準報酬日額の2/3)が目安です。

・支給期間は最長で1年6ヶ月(18ヶ月)**です。

▶申請方法と必要書類

・申請は、加入している健康保険(協会けんぽや健康保険組合など)へ提出します。

・必要書類は、

傷病手当金支給申請書(本人・医師・会社が記入)

医師の診断書

賃金証明書など

▶注意点

傷病手当金と失業給付金の同時受給は不可。状態によってどちらかを選ぶことになります。

たとえば月給30万円だった場合、傷病手当金はおよそ月20万円前後になります(個人差あり)。

職業訓練受講給付金

「就職したい。でも、今のスキルじゃ不安…」

そんな方に心強いのが、ハローワーク経由で提供される職業訓練受講給付金です。

これは、一定の条件を満たした求職者が職業訓練に通う際に、生活支援として毎月10万円が支給される制度です。

職業訓練受講給付金を詳しくみる

▶受給条件(主なポイント)

・雇用保険を受給できない(失業給付対象外)こと

・世帯収入・預貯金が一定以下(預貯金300万円以下など)

・ハローワークの指導で職業訓練を受講すること

・働く意欲があり、求職活動をしていること

▶支給額と支給期間

・月額10万円の生活支援給付金

・通うのに必要な交通費

・条件により育児手当(月額1.5万円)

・支給期間は**訓練コースの期間中(例:3ヶ月〜6ヶ月)**です。

▶申請方法と必要書類

・申請は、ハローワーク経由で行います。

・必要書類は、

支給申請書(ハローワークでもらえます)

本人確認書類・収入証明・預貯金通帳のコピーなど

・事前に審査があり、不備があると不支給になるケースもあるので要注意です。

▶注意点

・支給を受けるためには訓練への出席率が重要(原則8割以上)

この制度は**「雇用保険を受けられない人」でも支援が受けられる貴重な制度**。特にフリーターやパートの人にとって、とてもありがたいです。

生活困窮者支援制度

「家計が苦しいけど、生活保護はまだ抵抗がある…」

そんな方に向けたのが、生活困窮者自立支援制度です。

この制度は、生活に困っている人に対して「一時的な生活の支援+自立に向けたサポート」を行うものです。

市区町村の「自立相談支援機関」が窓口となり、個別にプランを立てて支援してくれます。

生活困窮者支援制度を詳しくみる

▶受給条件(主な対象)

・収入が少なく、生活に困っている人すべてが対象(年齢・雇用形態問わず)

・一定の収入以下で、生活保護を申請するほどではない人が主な対象

▶支援内容と金額

制度は複数の支援に分かれており、例えば以下のようなものがあります。

・一時生活支援(住まいがない人向けに宿泊・食事提供など)

・住居確保給付金との連携による家賃補助(詳細は次項で紹介)

・就労準備支援・家計改善支援(お金の使い方や仕事探しのサポート)

▶申請方法と注意点

・申請は、お住まいの市区町村にある「自立相談支援機関」で行います。

・相談から始まり、担当者が一緒にプランを立ててくれるため、一人で悩む必要はありません。

▶注意点

・あくまで「支援型」の制度のため、現金給付は原則ない

(ただし、住居確保給付金などと併用すると実質的に金銭支援に)

生活困窮者支援制度は、「いきなり生活保護はハードルが高い」と感じる人のための“ステップ型支援”です。困ったら一人で悩まず、まずは窓口へ。

住居確保給付金

「退職して収入がゼロに。次の給料が入るまでの間、家賃どうしよう…」

そんな時に頼れるのが、家賃の支払いを一時的にサポートしてくれる制度、住居確保給付金です。

この制度は、離職や収入減少によって住まいを失うリスクがある人に向けて、一定期間の家賃相当額を自治体が支給するものです。

申請が通れば、大家さんへの振込も自治体が直接行うため、安心して住み続けられます。

住居確保給付金を詳しくみる

▶受給条件(主なポイント)

・離職後2年以内、または就業していても収入が激減している人が対象

・現に住居を持ち、家賃を自分で払っていること

・求職活動を継続していることが条件(毎月の実績報告が必要)

・世帯収入や貯金が一定以下(基準は地域によって異なる)

▶支給額と支給期間

・支給額:家賃の実費(上限あり)

→ 月額上限は地域・世帯人数により異なります(例:東京23区・単身者で約53,700円)

・支給期間は原則3ヶ月、最長9ヶ月まで延長可能(審査あり)

▶申請方法と必要書類

・申請は、市区町村の「自立相談支援機関」で行います。

・必要書類は、

本人確認書類、収入証明、預貯金通帳

賃貸契約書の写し

離職・廃業を証明する書類(または収入減の証明)

▶注意点

・原則として自治体から「大家さんへの直接振込」。現金で手元には入ってきません。

・求職活動をしていないと、途中で支給停止になることがあります。

「今は実家にいるけど、一人暮らしに戻したい」という人も、新しく賃貸契約を結ぶ予定がある場合は対象になることも。詳しくは自治体に相談してみてください。

教育訓練給付金

「教育訓練給付金」は、資格取得やスキルアップのために講座を受講した場合、その費用の一部が支給される制度です。

対象となる講座の幅も広く、再就職やキャリアアップを目指す方にとって心強い支援制度です。

資格を取りたいと思っても、お金が心配で…

教育訓練給付金を使えば、費用の負担がかなり軽くなるよ。使わない手はないね!

教育訓練給付金を詳しくみる

▶受給条件(主なポイント)

教育訓練給付金は、以下の2つに分かれています:

・一般教育訓練給付金

→ パソコン、簿記、語学などの基礎的スキル講座が中心

→ 雇用保険に通算1年以上加入している人が対象(初回のみ)

・専門実践教育訓練給付金

→ 介護福祉士、保育士、ITエンジニア、看護師、社労士などの国家資格系

→ 雇用保険に通算2年以上加入(再利用時は3年以上)

→ 受講修了・資格取得・就職などの条件達成で支給率アップ

▶支給額と支給期間

・一般教育訓練給付金:受講費用の20%(上限10万円)

・専門実践教育訓練給付金:最大70%まで支給(年間上限112万円 × 最長3年)

例:30万円の専門講座を受講し、要件を満たした場合

→ 受講費の最大21万円が戻ってくる可能性があります。

▶申請方法と必要書類

・講座開始前にハローワークで事前申請・キャリア相談が必要

・講座終了後、修了証明書や領収書、本人確認書類などを提出

・書類審査後に指定口座へ振り込みされる

▶注意点

・講座開始後の申請は不可。事前申請が必須

・講座修了が条件なので、途中で辞めると支給されない

広域求職活動費

「広域求職活動費」は、遠方にある企業の面接や採用試験などに参加する際の交通費・宿泊費を支給してくれる制度です。

地方に住んでると、都内までの交通費がバカにならないんですよね…

そう。だから“遠くまで就職活動する人を応援しよう”って生まれた制度なんだ

広域求職活動費を詳しくみる

▶受給条件(主なポイント)

・ハローワークの紹介による面接・試験であること

・就職先が遠方(公共交通機関で往復200km以上、または片道2時間以上)にあること

・雇用保険の受給資格者であること

・世帯収入や預貯金が基準以下であること(特定求職者支援制度と併用時)

▶支給額と内容

・交通費:実費相当額(新幹線・バス・飛行機など)

・宿泊費:上限あり(例:東京23区内で1泊8,400円)

※金額の上限は活動内容や場所によって変動あり

▶申請方法と必要書類

・申請は、面接・試験終了後にハローワークへ申請書類を提出します。

・必要書類は、

求職活動報告書

面接証明書(企業側に記入してもらう)

交通・宿泊の領収書など

▶注意点

必ず事前にハローワークの紹介があることが前提

(自己応募や知人紹介では対象外)

特例一時金

特例一時金は、救済措置として一度だけ受け取れる給付金です。

法律改正や社会情勢(災害・感染症拡大など)に応じて、一時的・限定的に実施されることが多いです。

特例一時金を詳しくみる

▶受給条件

・雇用調整や業務縮小、災害、社会的要因(コロナ、物価高騰など)によって生活に支障が出た人が対象

・条件や内容は、実施時期ごとに異なる(例:コロナ禍の特例給付、能登半島地震被災者支援など)

▶支給額と支給期間

・支給額:1万円〜10万円前後の一時金が中心

・期間:多くは1回限りの支給

例:2024年度に一部自治体で行われた「物価高騰支援給付金」は、1世帯あたり5万円の支給

▶申請手続きと必要書類

・自治体や厚労省が実施する場合、Web申請や郵送申請が基本

・必要書類:本人確認書類、対象者証明(住民票、障害者手帳など)、口座情報など

▶注意点

告知なしで制度が終わることもあるため、見逃さないようアンテナを張っておくことが大切です。

高年齢求職者給付金

「高年齢求職者給付金」は、65歳以上で離職した人が一定の条件を満たせば受け取れる給付金です。

失業手当のように毎月もらうのではなく、一括で支給されるのが特徴です。

年金だけじゃ不安だから、こういう制度があると安心ですね…

その通り!働く意欲のある高齢者を、社会全体でサポートする仕組みなんだ

高年齢求職者給付金を詳しくみる

▶受給条件(主なポイント)

・雇用保険の被保険者だった期間が6ヶ月以上あること

・65歳以上で離職し、ハローワークに求職申し込みをしていること

・働く意志と能力があり、就職活動をしていること

▶支給額と内容

・支給額は、離職時の賃金と被保険者期間に応じて決定

一例:賃金日額5,000円 × 50日=25万円支給(期間や地域により異なる)

・支給は原則1回のみ、一括で振込

▶申請方法と必要書類

・ハローワークで求職登録と申請を行う

・離職票、本人確認書類、通帳、印鑑などを提出

・認定後、1〜2ヶ月程度で一括支給される

▶注意点

求職活動を行っていない場合、不支給になることも

介護休業給付金

「介護休業給付金」は、家族の介護を理由に仕事を休む人に対して、一定期間、給与の一部を支給する制度です。

安心して介護に専念できるよう、雇用保険から支給されます。

介護休業給付金を詳しくみる

▶受給条件(主なポイント)

・雇用保険に加入していること(1年以上の勤務が目安)

・被介護者が「要介護状態」であると診断されていること

※「家族」とは、配偶者、父母、子、配偶者の父母などが対象

▶支給額と支給期間

・支給額:介護休業開始前の給与の約67%

・支給期間:対象家族1人につき通算93日まで

▶申請方法と必要書類

・事業主を通じて、ハローワークに申請

・必要書類:介護休業申出書、支給申請書、賃金台帳、介護対象者の診断書・介護保険証など

▶注意点

・勤務先の制度として介護休業制度が整備されていないと利用できない可能性もあるため、まずは職場に確認を

・休業中に他の仕事をして収入を得ると支給が制限されることがあります

育児休業給付金

「育児休業給付金」は、出産後に育児のために仕事を休む人へ支給されるお金です。

育児とキャリアを両立したい人が安心して休めるよう、雇用保険から支給されます。

主に1歳未満の子どもを育てる保護者が対象で、パパ・ママどちらでも利用可能です。

育児休業給付金を詳しくみる

▶受給条件(主なポイント)

・雇用保険の被保険者で、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する人が対象

・育児休業開始日前の2年間に12ヶ月以上の就労実績があること

・雇用契約が継続されていること(退職予定があると不可)

▶支給額と支給期間

・育児休業開始から180日間は、休業前賃金の67%

・181日目以降は、休業前賃金の50%

・支給期間は原則1歳まで(事情により1歳半、最長2歳まで延長可能)

▶申請方法と必要書類

・雇用保険被保険者証、育児休業申出書、給与明細、銀行口座情報などが必要

・会社を通してハローワークへ申請

「パートナーと交代で育休を取れば、育児休業給付金の期間が延びる」仕組み(パパ・ママ育休プラス)もあります。夫婦で制度を上手に活用しましょう!

求職者支援資金融資制度(※もらえるのではなく借りる)

「求職者支援資金融資制度」は、職業訓練中の生活費を“貸付”というかたちで支援する制度です。

給付金とは異なり、将来の返済が必要ですが、無利子で利用できるのが特徴です。

借金かぁ…ちょっと怖いな

うん、気持ちは分かる。でも、就職につながれば返済が免除されるチャンスもあるよ。

求職者支援資金融資制度を詳しくみる

▶利用条件(主なポイント)

・返済計画に無理がないこと(審査あり)

・職業訓練を受ける意志・予定がある

・他の公的貸付(生活福祉資金など)を利用していない

※詳細な条件は地域や個別の状況によって異なるため、ハローワークでの相談が必須です。

▶貸付額と返済条件

・月額:最大10万円まで貸付可能

・貸付期間:訓練期間中(原則最大12ヶ月、最大120万円まで)

・利息:保証人ありなら無利子、保証人なしなら年1.5%の利子

・返済:訓練修了後、原則2〜5年以内に分割返済

▶申請方法と必要書類

・ハローワークでの相談・推薦が必要

・申請書、収入証明、預貯金通帳の写し、保証人の情報などを提出

・審査後、指定口座に振込

▶注意点

・あくまで「貸付」であり、原則は返済が必要

・ただし、訓練終了後に就職し、一定期間継続勤務すれば返済免除の制度あり

・就職が決まらない、途中で訓練を辞めると免除は受けられない

緊急小口資金・総合支援資金などの貸付支援(※もらえるのではなく借りる)

「緊急小口資金」や「総合支援資金」は、新型コロナ禍で注目された生活資金の貸付制度です。

現在でも、一部の自治体では失業や収入減の状況に応じて利用可能です。

- 緊急小口資金:急な収入減少に対して、最大10万円を無利子貸付

- 総合支援資金(生活支援費):失業などによる生活困窮者に、月20万円まで最長3ヶ月(合計60万円)貸付

- 特例によって、条件を満たせば返済免除が適用されることもあり

どちらの制度も、地域の社会福祉協議会で申請相談を行います。事前予約が必要な自治体も多いため、早めの行動が大切です。

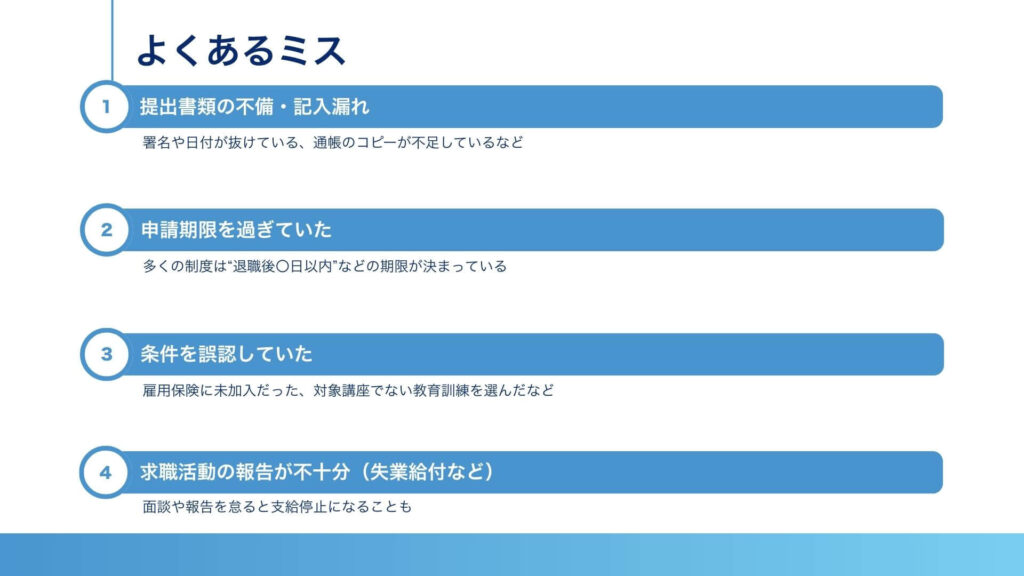

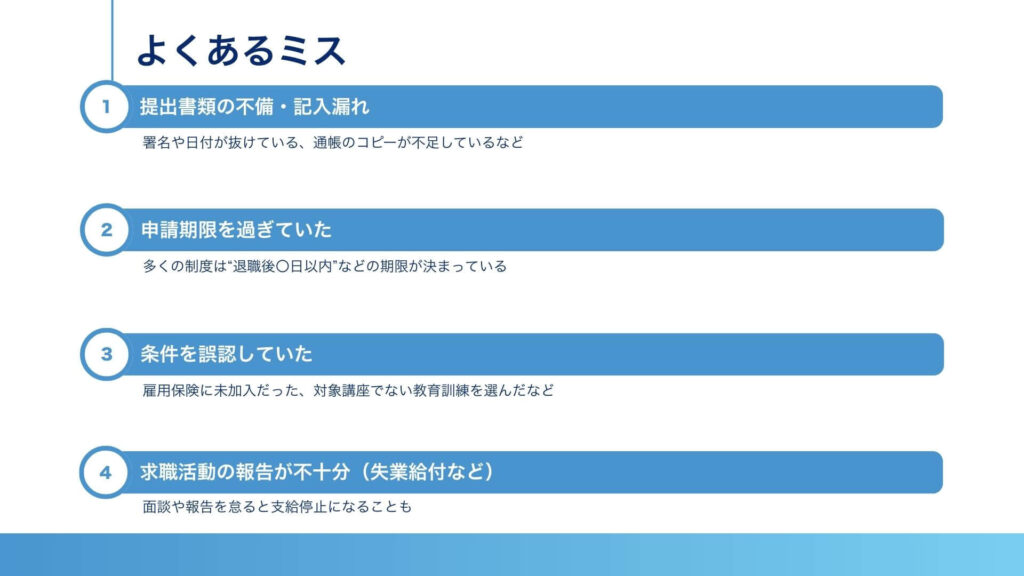

不支給になる原因とよくあるミス

「書類を出したのに給付金がもらえなかった…」

そんな悲しい結果を防ぐために、事前にありがちな失敗を知っておくことがとても大切です。

よくある疑問・不安に答えます【Q&A形式】

- 給付金をもらいながらバイト・副業はできる?

-

一部の制度では可能。ただし要注意。

たとえば、失業給付金を受けている期間中にバイトをすると、働いた分の収入や時間は申告義務があります。隠すと不正受給になるため、必ず正直に申告することが大前提です。

短時間のアルバイトであれば給付が続くケースもありますが、1日4時間以上働くとその日は「就労扱い」となり、その日の給付は停止されます。

- 「生活保護」との違い・併用可否は?

-

原則として併用不可。ただし制度によっては“段階的に”移行可能。

- 給付金制度は「働けるけど無職」の人向け

- 生活保護は「生活能力そのものが乏しい」「収入・資産が極めて少ない人」向け

生活保護は最後の手段として尊重されるべき制度です。給付金の対象外だった場合や、支給期間が終わっても再就職できない場合には、福祉窓口に相談することが最善の一手になる場合もあります。

- 給付金の支給までにかかる期間の目安は?

-

給付金は、「申請したその日にすぐもらえる」わけではありません。

審査や処理に時間がかかるため、実際の振込までには数週間〜数ヶ月かかることが一般的です。▶給付金ごとの支給目安期間(例)

失業給付金:申請後 約1ヶ月半〜2ヶ月(待機期間7日+給付制限最大2ヶ月あり)

職業訓練受講給付金:申請から1ヶ月程度で初回支給、その後は月ごとに支給

住居確保給付金:申請から2〜4週間後に初回支給、その後は毎月

傷病手当金:診断書提出後、2〜3週間で支給されることが多い

教育訓練給付金:講座修了後、申請してから1〜2ヶ月以内に支給

緊急小口資金・総合支援資金:申請から1〜3週間程度で貸付実行(自治体により異なる) - 退職代行を使ったら、給付金はもらえない?

-

基本的には影響ありません。ただし“退職理由”の扱いに注意が必要です。

退職代行を使って会社を辞めても、それだけで失業給付などの給付金がもらえなくなることはありません。大事なのは「退職理由」と「必要書類がそろっているか」です。

多くの場合、退職代行を使うと「自己都合退職」として処理されます。すると、失業給付の支給までに2ヶ月間の給付制限がかかります(待機7日+2ヶ月)。

ただし、もし職場でのハラスメントや過度な労働環境が原因で退職代行を使った場合、状況によっては会社都合退職として認定される可能性もあります。この場合、すぐに給付が始まるメリットがあります。

- 求職活動として認められるものは?

-

ハローワークや認定職業紹介機関による「就職を目的とした具体的な活動」が対象です。

失業給付を受けるためには、一定回数以上の「求職活動実績」を示すことが必須です。

ただし、どんな行動でもカウントされるわけではなく、厚生労働省が定める基準を満たす必要があります。▶代表的に認められる活動

- ハローワークでの職業相談(窓口で求職活動の記録を残すこと)

- 求人への応募(履歴書の提出、企業との面接も含む)

- ハローワークや指定機関のセミナー・講習受講

- 民間の職業紹介事業者を通じた就職相談や面接

- 公共職業訓練の受講(※訓練中は実績にカウントされる)

- 自己応募による書類提出・面接(証拠となる記録や返信が必要)

▶認められにくい活動の例

- 求人検索サイトで求人を“見るだけ”

- セミナーに申込んだだけで欠席した

- 親や知人から紹介された話を“聞いただけ”で終わった

- 就職と関係ない講座や資格勉強のみ(例:趣味目的の語学教室)

\最大300万円の給付金を受給可能!/

転職×退職サポートの窓口がおすすめ!